Camminare nelle scarpe altrui

Una saggezza antica e un invito alla comprensione profonda

“Non giudicare un uomo finché non hai camminato per due lune nei suoi mocassini.”

(attribuito alla tradizione Cherokee)

Questa frase, spesso ripetuta e attribuita alla saggezza del popolo Cherokee, ci ricorda qualcosa di semplice e potente: non possiamo davvero capire qualcuno finché non entriamo nella sua esperienza. Non finché non lo osserviamo da fuori, ma finché non camminiamo davvero nel suo sentiero, sentendo i passi, la fatica, le scelte, i limiti e i desideri che lo attraversano.

Il proverbio non chiede empatia come gentile concessione. La propone come necessità: prima di parlare dell’altro, prova a stare dove lui sta. Prima di giudicare, prova a sentire. È una forma di rispetto, ma anche di realismo: nessuno conosce la verità di una persona solo guardandola da lontano.

Oggi chiamiamo questo movimento empatia. Un termine moderno, certo, ma che porta con sé la stessa intuizione antica: mettersi nei panni dell’altro, comprendere senza fondersi, sentire senza invadere. L’empatia non è un’emozione vaga. È una capacità complessa e concreta: un ponte tra due soggettività che restano distinte, ma riescono a comunicare. Non è immedesimazione cieca, ma ascolto attivo. Non è sparizione del sé, ma apertura all’altro.

In un mondo veloce, rumoroso e spesso polarizzato, questa capacità è diventata urgente. Forse persino rivoluzionaria.

Che cos’è davvero l’empatia

Tra simbolo, scienza e vita quotidiana

Empatia è una di quelle parole che si usano spesso, ma che raramente si fermano addosso. Sembra gentilezza, sembra intuizione, sembra buon cuore. Ma empatia non è solo “sentire quello che sente l’altro”. È qualcosa di più sottile, più preciso e più esigente.

All’inizio era un’immagine: entrare nell’altro, come in un’opera d’arte, sentirla da dentro, lasciarsi attraversare. Era il termine tedesco Einfühlung, usato per descrivere il rapporto tra osservatore e bellezza. Ma poi l’idea è uscita dai musei ed è entrata nella vita: nella relazione, nel corpo, nel conflitto, nella cura.

Oggi, in termini chiari, l’empatia è la capacità di riconoscere e comprendere lo stato emotivo, mentale e corporeo di un’altra persona, senza confonderlo col proprio. Non è fusione, non è “essere uguali”. È sentire da fuori, mantenendo il proprio centro.

Esistono due principali forme di empatia:

Cognitiva: quando riesco a capire cosa prova l’altro, anche senza provarlo a mia volta.

Affettiva: quando sento una risonanza, una vibrazione che mi fa eco dentro.

Entrambe sono utili. Entrambe possono allenarsi. E nessuna delle due è “naturale” per tutti. Non è una dote mistica: è una competenza relazionale, e come tale si può apprendere, coltivare, rafforzare. A partire da una cosa semplice e difficile: l’ascolto. L’empatia non è simpatia, né complicità automatica. È presenza. È silenzio vigile. È sapere quando stare, quando chiedere, quando fermarsi.

In questo senso, empatia è una scelta. Un atto volontario che dice: “Mi interessa quello che provi, anche se non ti somiglio. Anche se non capisco ancora.”

E da lì può nascere qualcosa. Anche solo una connessione. O una tregua. O un passo avanti.

Empatia non è tutto

Capire non basta. Sentire non basta. Agire è un’altra cosa.

Viviamo in un mondo che ripete la parola “empatia” come fosse una garanzia morale. Ma empatia non è una virtù in sé. È uno strumento. Utile, potente, anche pericoloso. Come ogni strumento, dipende da come lo si usa.

C’è chi sa perfettamente cosa provi — e lo usa contro di te. Non è empatia assente: è empatia senza etica. Le persone manipolatrici, ad esempio, usano la sensibilità altrui per controllare, per colpire dove fa più male. Sanno entrare in empatia, ma scelgono di non avere cura.

E poi c’è un altro rischio: quello di fermarsi alla comprensione, senza fare nulla. “Ti capisco” non sempre basta. A volte è solo una scusa per non muoversi. Empatia senza responsabilità è un gesto a metà. Una parola gentile che non cambia niente.

Infine, c’è il pericolo opposto: essere travolti dall’empatia, assorbirla al punto da perdere sé stessi. È il rischio di chi aiuta troppo, di chi sente troppo, di chi non riesce a mettere confini tra il dolore degli altri e il proprio. Si chiama stress empatico, e può diventare una ferita vera.

Per questo serve fare chiarezza:

Empatia non è bontà.

Non è azione.

Non è sempre giusta.

Non è sempre sana.

È un mezzo. E come tutti i mezzi, serve imparare quando usarlo, come dosarlo, e quando invece lasciare spazio ad altro: compassione, decisione, distanza, rispetto.

Empatia non è tutto. Ma senza empatia, quasi niente è autentico.

Empatia e alterità

Vedere l’altro come altro, non come uno specchio di sé.

L’empatia autentica non è immedesimazione totale. Non significa confondersi con l’altro, fonderci in un sentire indistinto. Al contrario, è proprio nella differenza che l’empatia diventa significativa.

Empatizzare non vuol dire dire “anch’io”. Vuol dire “tu”. E riconoscere che quel “tu” è diverso da me, ha un’esperienza che non posso possedere, ma posso ascoltare. Posso entrarci in punta di piedi, restando me stessa. È facile proiettare sugli altri ciò che conosciamo già. Dire “so cosa provi” e in realtà parlare di sé. Ma l’altro non è una copia. L’altro è un altrove. L’empatia, quando è lucida, è un ponte che non cancella le sponde.

La filosofia fenomenologica lo ha chiarito bene: empatia è accedere alla coscienza dell’altro senza annullarla. È sentire che c’è una mente lì davanti, un’esperienza interna, una storia che non posso vivere io, ma che posso riconoscere nella sua irriducibile alterità.

Nelle relazioni intime, questo fa la differenza. Quando ascoltiamo qualcuno — davvero — lasciamo spazio alla sua realtà. Quando pratichiamo empatia, non stiamo cercando noi stessi dentro l’altro, ma l’altro nella sua verità.

È qui che l’empatia diventa etica. Non solo sentire, ma riconoscere. Non solo capire, ma rispettare. Non solo avvicinarsi, ma non invadere.

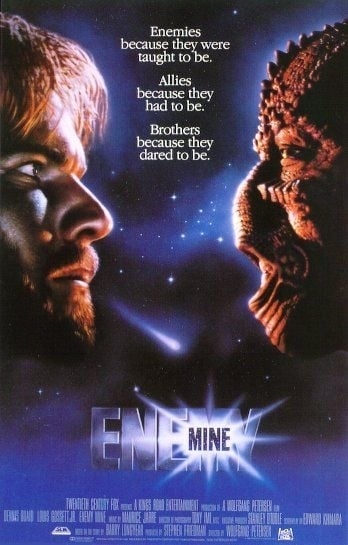

Enemy mine :

Un esempio potente di accesso all’alterità attraverso l’esperienza dell’empatia ci arriva anche dal linguaggio del cinema. Nel film Enemy Mine (1985) “Il Mio Nemico”, tratto dal racconto di Barry B. Longyear e diretto da Wolfgang Petersen, due nemici — un umano e un alieno — sopravvivono su un pianeta ostile dopo un conflitto tra le loro razze. Costretti alla convivenza, i due iniziano a conoscersi, a superare pregiudizi profondi, a scoprire i codici culturali dell’altro fino a sviluppare un legame di cura, ascolto e fiducia.

Non è solo una storia di sopravvivenza. È una narrazione simbolica dell’empatia come passaggio dall’“io contro te” all’“io con te”. Il momento in cui il protagonista umano comincia a imparare la lingua e i rituali del Drac — la sua religione, il suo modo di pensare e sentire — segna l’inizio di una trasformazione profonda: l’altro non è più solo un nemico o una differenza da temere, ma un soggetto dotato di dignità, memoria e interiorità.

L’empatia, in questo racconto, non è mai fusione o cancellazione della distanza. È ascolto dell’alterità nel suo essere altra, ed è proprio nel mantenere quella distanza che diventa possibile un vero incontro.

Le due vie dell’empatia: sentire e comprendere

L’empatia non è una sola. O meglio: si presenta con due volti, distinti ma complementari. C’è quella che ti fa sentire addosso il dolore dell’altro, come se fosse tuo. E c’è quella che ti fa capire cosa l’altro prova, anche senza condividerlo del tutto. La prima è una risonanza viscerale, la seconda è una comprensione lucida. Entrambe sono fondamentali per vivere relazioni autentiche.

Empatia affettiva :

L’empatia affettiva è la più immediata. Quando vedi qualcuno piangere e ti si stringe lo stomaco, quando ti viene da sorridere solo perché l’altra persona è felice: questo è sentire con l’altro. È un contagio emotivo, pre-riflessivo. Accade senza che tu debba pensarci. I neonati, già nelle prime settimane di vita, piangono se sentono un altro neonato piangere: non sanno cosa stia succedendo, ma lo sentono addosso. Questo tipo di empatia è il seme della connessione emotiva. È alla base di ciò che ci rende capaci di prenderci cura.

Empatia cognita :

Ma non basta sentire: serve anche capire. Qui entra in gioco l’empatia cognitiva, quella che ti permette di “metterti nei panni dell’altro” senza smarrirti. È la capacità di immaginare cosa prova qualcuno, quali pensieri lo attraversano, quali paure o desideri lo muovono. Non è immedesimazione, ma rappresentazione mentale. È la facoltà che ci fa intuire, ragionare, leggere tra le righe. I bambini iniziano a svilupparla attorno ai 3-4 anni, quando comprendono che le altre persone possono avere opinioni o informazioni diverse dalle proprie. È la base della cosiddetta Theory of Mind: la consapevolezza che l’altro ha una mente autonoma, diversa dalla mia.

A livello neurologico, entrambi questi processi hanno basi solide. I neuroni specchio, scoperti da Rizzolatti e Gallese, ci mostrano come il nostro cervello si attivi non solo quando agiamo, ma anche quando osserviamo qualcun altro compiere la stessa azione. È il fondamento della risonanza affettiva. Ma l’empatia cognitiva si serve di altre reti cerebrali, più complesse, legate alla riflessione, al linguaggio e alla regolazione emotiva. Studi di Tania Singer e altri ricercatori hanno mostrato che l’empatia non è un unico interruttore, ma una costellazione di funzioni.

Saper distinguere queste due vie è essenziale. C’è chi sente troppo e si esaurisce — succede spesso a chi lavora nell’aiuto o vive relazioni molto intense. E c’è chi capisce tutto, ma resta freddo, scollegato, distante. L’empatia matura nasce dall’equilibrio: sentire quanto basta per restare connessi, capire quanto serve per restare presenti. In questo equilibrio si fonda la possibilità di agire, aiutare, stare con l’altro senza perdersi.

Ecco perché allenare l’empatia non significa solo “avere un cuore”. Significa educare la mente, ascoltare il corpo, regolare le emozioni. Significa sapere quando è il momento di stringere una mano… e quando basta uno sguardo per far sentire che ci siamo.

Empatia e compassione: la differenza che conta

Nel linguaggio comune, empatia e compassione si usano spesso come sinonimi. Ma non lo sono. C’è una differenza sottile, eppure cruciale, tra sentire con e prendersi cura di. Distinzione che, se ignorata, può portarci a essere sopraffatti dalla sofferenza altrui o a perdere lucidità proprio quando servirebbe più presenza.

Empatia :

L’empatia è l’esperienza di contatto con l’altro. Può essere affettiva, quando sentiamo le sue emozionicome se ci attraversassero; oppure cognitiva, quando ne comprendiamo pensieri e vissuti senza necessariamente condividerli. È la porta d’ingresso. Ci mette in relazione. Ma non ci dice cosa fare.

La compassione:

La compassione, invece, è una risposta. È ciò che accade quando, dopo aver sentito o capito, scegliamo di agire. Non nel senso di “salvare” o “aggiustare” l’altro, ma nel senso di offrire una presenza che lenisce, accoglie, sostiene. La compassione è empatia che ha trovato il suo equilibrio: non ci travolge, ma ci orienta. Non ci brucia, ma ci scalda.

Dal punto di vista neuroscientifico, le differenze sono visibili. Quando proviamo empatia per il dolore altrui, si attivano le stesse aree cerebrali del nostro dolore fisico: insula anteriore, corteccia cingolata. È una risposta immediata, profonda, ma anche faticosa. Se resta lì, senza trasformarsi, rischia di consumarci. Si parla infatti di burnout empatico, o fatica della compassione. Chi aiuta troppo senza strumenti — caregiver, terapeuti, educatori, partner emotivamente coinvolti — può ritrovarsi svuotato, esausto, impotente.

La compassione consapevole :

La compassione consapevole, al contrario, attiva circuiti diversi: striato ventrale, corteccia prefrontale mediale. Sono le aree della motivazione prosociale, della cura attiva, del benessere emotivo. Quando agiamo con compassione, non stiamo solo reagendo: stiamo scegliendo. Stiamo restando accanto all’altro senza annegarci in lui.

È una differenza che si gioca tutta sul filo dell’intenzione. L’empatia può essere una scintilla che si accende da sola. La compassione è una fiamma che si alimenta con la volontà.

Nel BDSM, per esempio, dove il contatto può essere fisicamente ed emotivamente intenso, la compassione è una componente essenziale della relazione. Non basta sentire se l’altro sta bene o male. Occorre agire per accompagnarlo, proteggerlo, contenere le sue emozioni quando si fa spazio una vulnerabilità profonda. L’aftercare è una forma di compassione strutturata: non è un gesto “buono”, ma un gesto necessario.

Ecco perché, in molte culture contemplative (dal buddismo alla filosofia di cura), la compassione è considerata una pratica, non solo un sentimento. Si coltiva. Si affina. Si sceglie ogni volta che decidiamo di restare presenti anche davanti al dolore, senza fuggire e senza annullarci.

Empatia ci connette. Compassione ci sostiene. Quando impariamo a camminare tra queste due vie, con passo saldo, possiamo davvero abitare le relazioni con maturità, lucidità e presenza.

L’empatia come consapevolezza intenzionale

Non basta “sentire”. L’empatia, quando diventa davvero uno strumento di relazione profonda, non è solo reazione emotiva: è presenza consapevole. Un atto intenzionale che richiede attenzione, lucidità e una forma di maturità interiore.

Edith Stein, filosofa e allieva di Husserl, lo spiegava chiaramente già nel 1917: empatizzare non è fondersi con l’altro, ma riconoscere ciò che l’altro prova mantenendo la distinzione tra il suo vissuto e il nostro. È un ponte, non un abbraccio che annulla. Un gesto mentale che apre uno spazio per l’altro, senza confondere i confini.

In altre parole: empatia non significa “mi sento esattamente come te”, ma “ti vedo, ti ascolto, riconosco ciò che provi come tuo e gli do dignità”. Questa distinzione è fondamentale, soprattutto in contesti intensi o carichi di emozioni.

Per molte tradizioni contemplative — dal buddhismo alla mindfulness laica — l’empatia è un processo che si affina con la pratica. Non si tratta solo di “essere buoni”, ma di restare presenti davanti alla complessità dell’altro. E per farlo servono respiro, centratura, capacità di non reagire subito, ma osservare, accogliere, scegliere.

Nella pratica, questo significa:

osservare con attenzione (corpo, volto, voce, silenzi);

non sovrapporre le proprie emozioni a quelle dell’altro;

rimanere disponibili, ma senza perdere la propria stabilità;

non dare per scontato, ma chiedere, verificare, ascoltare anche ciò che non viene detto.

È qui che empatia e consapevolezza si incontrano. La consapevolezza ci aiuta a non essere travolti. A riconoscere il confine tra ciò che è nostro e ciò che appartiene all’altro. A trasformare il sentire in qualcosa di utile, rispettoso, trasformativo.

Nel BDSM questo processo è ancora più evidente. Un Dom, per esempio, non può solo “sentire” cosa accade al proprio sub. Deve essere in grado di osservare, modulare, rallentare o fermarsi. Deve agire a partire da ciò che percepisce, ma senza confondersi con l’altro. Lo stesso vale per un sub che offre feedback: la capacità di sentire e comunicare con lucidità ciò che accade dentro di sé è una forma avanzata di empatia verso se stessə.

Empatia intenzionale significa essere testimoni vigili. Presenti senza invadere, aperti senza perderci. È uno degli atti più profondi che possiamo fare per entrare davvero in relazione.

Empatia in crisi: cosa succede nella nostra epoca

Viviamo in un mondo iperconnesso, eppure sempre più disconnesso. Parliamo costantemente con qualcuno, ma spesso senza ascoltarlo davvero. Vediamo centinaia di volti ogni giorno, ma ne guardiamo pochi negli occhi. È qui che si inserisce il paradosso contemporaneo dell’empatia: tutti la invochiamo, pochi riescono a praticarla.

Nel rumore di fondo delle notifiche, delle opinioni gridate, delle urgenze emotive, l’empatia rischia di appiattirsi o spegnersi. Non perché sia sparita, ma perché è sopraffatta. Non perché non siamo capaci di provarla, ma perché non ci diamo il tempo, lo spazio e la presenza per esercitarla.

Alcuni fattori chiave che alimentano questa crisi:

Sovraccarico informativo. Ogni giorno siamo esposti a una quantità enorme di sofferenza: guerre, catastrofi, storie personali. Tutto in sequenza, tutto insieme. Per protezione, spesso ci distacchiamo. È un meccanismo di sopravvivenza, ma il rischio è l’assuefazione emotiva.

Cultura dell’individualismo. Viviamo in società che premiano l’autosufficienza, la performance, il successo personale. L’altro viene spesso percepito come un ostacolo, un giudice o un concorrente. Non come qualcuno da comprendere, ma da superare o gestire.

Accelerazione del tempo. Il tempo per ascoltare davvero, per fermarsi e sentire, è sempre meno. E l’empatia ha bisogno proprio di lentezza, di attenzione, di piccoli dettagli che si colgono solo se si rallenta.

Relazioni virtuali. Lo schermo filtra, distorce, semplifica. La comunicazione mediata perde i segnali del corpo, la voce, la presenza. Non è impossibile essere empatici online, ma è più faticoso, più fragile, più incerto.

Polarizzazione sociale. Quando l’altro viene ridotto a un’etichetta (“quello che la pensa così”, “quella fazione”, “quell’identità”), l’empatia si spegne. Diventa più facile giudicare che capire. Più semplice respingere che ascoltare.

Eppure, in tutto questo, l’empatia resta. Resiste. È una possibilità che si riattiva ogni volta che qualcuno si ferma, guarda, ascolta davvero. Ogni volta che si decide di non reagire subito, ma di mettersi nei panni dell’altro. Anche solo per un momento.

Coltivare l’empatia oggi è un gesto controcorrente. Un atto politico, etico, umano. Non è una dote per pochi: è una pratica che si può allenare. E ogni volta che lo facciamo, creiamo uno spazio più abitabile per tutti.

Empatia e sessualità: il consenso come ascolto attivo

La sessualità non è solo un gesto, un atto fisico, un incontro di corpi. È soprattutto un linguaggio. E come ogni linguaggio, richiede ascolto. Non solo delle parole, ma dei silenzi, dei respiri, dei tremori, delle esitazioni. È qui che l’empatia diventa fondamentale: nel cogliere, prima ancora di capire, ciò che l’altro sta vivendo.

Nel rapporto sessuale — che sia tenero, appassionato, intenso o giocoso, o persino feroce e crudele — l’empatia crea uno spazio di sicurezza, in cui ciascunə può sentirsi accolto, riconosciuto, non giudicato. Senza questa capacità di percezione reciproca, il rischio è quello di agire su qualcuno, e non con qualcuno. Di interpretare invece di chiedere. Di invadere invece di incontrare.

Il consenso, in questa prospettiva, non è solo una formula da pronunciare all’inizio. È un processo continuo, fatto di attenzione sottile. Non si dà una volta per tutte: si rinnova a ogni gesto, a ogni cambio di ritmo, a ogni nuova emozione che affiora. L’empatia serve proprio a questo: a percepire il momento in cui qualcosa cambia, a fermarsi, a chiedere, a modificare.

Empatia è sapere quando rallentare.

Empatia è riconoscere un’esitazione prima ancora che venga detta.

Empatia è leggere un corpo non come uno strumento, ma come un paesaggio.

Nella sessualità atipica questo ascolto empatico si fa ancora più cruciale. Perché si gioca spesso con ruoli, desideri, limiti che toccano corde profonde. Si parla di vulnerabilità, di fiducia, di espressioni che non hanno ancora trovato parole nella cultura dominante. E l’unico modo per non fare danni è essere presenti, ricettivi, sintonizzati.

Anche il silenzio, anche il ritiro, anche il “non so” dell’altro vanno accolti come comunicazioni importanti. Il consenso non è un sì detto una volta: è una danza, dove si resta vicini solo finché i passi si incastrano, e ci si ferma se qualcosa non torna.

L’empatia sessuale non è una tecnica. È un’attitudine. È quella forma di rispetto che riconosce che l’altro non è nostro. Che l’altro cambia. Che l’altro ha bisogno, proprio come noi, di sentirsi visto e non usato, ascoltato e non tradotto. È qui che nasce la vera intimità: in un ascolto così profondo da rendere ogni gesto più autentico, più semplice, più vero.

Empatia e BDSM: la vulnerabilità protetta

Chi guarda il BDSM da fuori, spesso lo immagina come l’opposto dell’empatia. Comando e obbedienza, dolore e dominio, giochi duri. Ma è uno sguardo superficiale. Chi lo vive davvero, sa che senza empatia non può esistere nessun gioco che abbia senso, nessuna scena che sia sicura, nessuna relazione che duri.

Nel BDSM, l’empatia non è un abbellimento: è l’impalcatura invisibile che tiene in piedi tutto.

Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo che attraversa una scena BDSM funziona solo perché c’è un’intesa. Un ascolto profondo. Una capacità di sentire l’altro anche quando tace. Soprattutto quando tace.

Dominante :

Un Dominante empatico non si limita a dare ordini. Legge il corpo, ascolta i segnali, intuisce se il gioco sta cambiando sapore. Sa quando spingere, ma sa anche quando rallentare. Quando una corda non è solo una corda, ma un confine. Quando un silenzio non è complicità, ma disagio. E si ferma, chiede, aggiusta. Non perché è debole. Ma perché è responsabile.

Sottomesso :

Una persona sottomessa empatica non è passiva. È presente. Ascolta il Dominante, ne percepisce la tensione, la cura, la stanchezza a volte. Risponde con fiducia, ma anche con attenzione. Sa che lasciarsi andare non è sparire, ma partecipare. Sa che comunicare è un atto di rispetto reciproco.

Nel BDSM si è vulnerabili. Anche chi domina. Forse soprattutto chi domina. Perché reggere il peso del potere, di un corpo affidato, di un’emozione cruda, è un compito enorme. E richiede cuore, non solo tecnica.

Empatia, qui, significa costruire un contenitore sicuro per emozioni che a volte non hanno nome. Dolore che diventa piacere. Controllo che diventa cura. Sottomissione che diventa fiducia assoluta.

Empatia è accorgersi che l’altro sta tremando per l’intensità, non per la paura. È offrire una coperta dopo una scena. È rimanere lì, con lo sguardo aperto, quando tutto è finito, e chiedere: “Come stai davvero?”

Chi vive il BDSM con consapevolezza lo sa bene: non è un teatro. È una verità vissuta. E proprio perché si gioca con la verità, serve più ascolto. Più sensibilità. Più attenzione.

La scena può essere forte, audace, spinta. Ma se manca l’empatia, diventa pericolosa. Perché senza empatia non c’è fiducia. E senza fiducia, ogni gesto diventa vuoto.

Il BDSM non è un vuoto esercizio di potere. È un esercizio di presenza. Di attenzione. Di cura. E l’empatia è ciò che lo rende possibile, bello, profondo.

Conclusione: l’empatia come scelta radicale

Parlare di empatia oggi non è solo utile. È necessario. In un’epoca in cui si comunica tanto ma si ascolta poco, in cui il contatto è facile ma la connessione profonda è sempre più rara, scegliere di essere empatici è un gesto controcorrente. È una forma di resistenza umana.

L’empatia non è solo “sentire insieme”. È attenzione. È ascolto profondo. È volontà di riconoscere l’altro come essere umano pieno, anche quando ci è distante, anche quando non ci somiglia. È una capacità, sì. Ma è anche una pratica. Una scelta quotidiana.

È facile essere empatici con chi ci piace, con chi ci rassicura, con chi è simile a noi. È più difficile esserlo con chi ci mette in discussione, con chi ci provoca, con chi porta il segno di una ferita che non conosciamo. Eppure è proprio lì che l’empatia diventa reale. Quando ci fa attraversare il confine. Quando non serve per sentirsi buoni, ma per costruire un ponte.

In ambito relazionale, l’empatia è il filo invisibile che tiene insieme le differenze senza annullarle. Nella sessualità, è ciò che ci permette di ascoltare il corpo dell’altro oltre le parole. Nel BDSM, è ciò che trasforma un gioco intenso in uno spazio sicuro e trasformativo.

Essere empatici non significa essere deboli. Al contrario: richiede forza, presenza, umiltà. Significa sapere stare anche nell’incertezza, senza fuggire. Significa imparare a stare in silenzio quando serve, e a parlare con rispetto quando è il momento.

Empatia non è cedere. È comprendere. E agire di conseguenza.

E se oggi, in un mondo frammentato e spesso indifferente, decidiamo di coltivare l’empatia – nei gesti, nelle parole, nei desideri – allora stiamo scegliendo una forma radicale di umanità. Una che non ha bisogno di perfezione, ma solo di consapevolezza.

Una che, anche quando inciampa, sa sempre rialzarsi. Insieme.

“Camminare nelle scarpe altrui non significa sapere tutto dell’altro, ma significa aver scelto di non restare indifferenti. E questa scelta – lenta, consapevole, imperfetta – è il primo passo per un’umanità più vera.”

Mini Bibliografia Essenziale – Per continuare il cammino

Testi filosofici e fenomenologici:

- Edith Stein, Il problema dell’empatia

- Martin Buber, Il principio dialogico e altri saggi

- Max Scheler, La simpatia e la conoscenza morale

Neuroscienze e psicologia:

- Tania Singer & Matthieu Ricard, Compassion. Bridging Practice and Science

- Frans de Waal, L’età dell’empatia

- Daniel Siegel, Mindsight. La nuova scienza della trasformazione personale

Cultura, società e critica:

- Paul Bloom, Contro l’empatia

- Byung-Chul Han, La società della stanchezza

- Christopher Lasch, La cultura del narcisismo

Sessualità, etica e relazioni:

- Esther Perel, Intelligenza erotica

- Meg-John Barker & Justin Hancock, How to Understand Your Sexuality

- Davide La Greca, Bondage – Manuale pratico per iniziare

Link :

Instagram : https://www.instagram.com/maestrobd2/